子宮内膜症

- HOME

- 子宮内膜症

子宮内膜症

子宮内膜症とは、子宮の内腔以外の場所に子宮内膜やそれによく似た組織が発育し、悪性ではないのに増殖や浸潤を起こし、周囲の組織と強い癒着を作る病気です。

子宮内膜は女性ホルモンの作用により周期的に変化し、月経という出血を起こしますが、内膜症ではこの周期的変化が内膜以外の場所でおこり、増殖と剥離出血が繰り返されていて、徐々に病状が進行するものと考えられています。卵巣ではチョコレート嚢胞といって古くなった血液が“溶けたチョコレート状”になって貯留し、周囲の組織と癒着を形成します。なぜ子宮内膜症が発症するかはっきりとした原因はまだ結論が出ていません。

これらの子宮内膜症の病巣は女性ホルモンの影響で起こるので、エストロゲン作用が少ない初経前や閉経後ではほとんど認められず、発症のピークが30~40歳代前半であるのを特徴としています。月経周期のある女性の5~10%に認められるといわれていて、子宮内膜症はポピュラーな疾患であることは確かでしょう。

症状

毎月月経期になると子宮内膜症の病巣でも剥離・出血(つまり内出血)が起こり、血液の中には痛みを起こす物質があり、出血する場所で症状が違います。子宮筋層内を含む子宮周囲に病巣があれば、月経困難症(生理痛)となり、子宮と直腸の間あたり(ダグラス窩と呼びます)に病巣があれば、排便痛や肛門への痛みとなり、子宮と膀胱の間あたり(膀胱子宮窩と呼びます)に病巣があれば尿意を催した時に痛みを感じ、深部(仙骨子宮靱帯)に病巣があれば性交時痛が出現し、腹膜に病巣が散らばっていれば、下腹部痛に嘔気などの腹膜刺激症状が加わることになります。

また、症状が進むと、炎症を繰り返し癒着ができ、次第に月経期以外の時にも認められるようになってしまいます。このように子宮内膜症は慢性的骨盤痛の主な原因であり、慢性的骨盤痛を訴える人の30~90%に子宮内膜症が関わっているとされています。

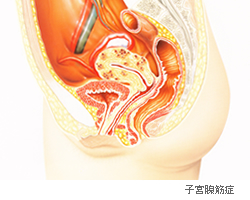

子宮筋層内に子宮内膜組織が侵入して発症すると子宮腺筋症と呼ばれ、子宮内膜症と子宮腺筋症は症状などが似かよっていて、以前は病巣の位置が異なるだけで基本的には同一の疾患と考えられてきましたが、最近では両者は違う疾患ととらえられてきています。

子宮内膜症は良性の疾患といわれていましたが、最近チョコレート嚢胞が0.7~1%程度癌化する可能性があるとの報告もあります。チョコレート嚢胞が発見された場合、腫瘍マーカーや超音波断層検査・MRIなどの画像診断で経過がみられることも多いのですが、増大傾向を示したり、悪性化を疑わせる所見や、腫瘍マーカーCA125の上昇を認めた場合は手術療法を受けた方がよいでしょう。

不妊症との関係

さまざまな要因が複雑に絡み合って不妊症が起こると考えられています。子宮内膜症のためにできた骨盤内癒着が卵管・卵巣周囲にあれば、卵管狭窄や閉塞の原因となりますし、チョコレート嚢胞があれば物理的圧迫が障害となることも考えられます。ただし、このような癒着や嚢胞がない軽症の場合でも不妊症となるのも事実であり、その原因としては以下のようなものが考えられています。

排卵障害

子宮内膜症では、卵胞形成過程の異常により卵子の質の低下が起こり、妊娠しにくい状態となっている可能性があります。卵胞からの女性ホルモンの分泌も変調をきたし、周期内変動に乱れを生じていることもあります。黄体化未破裂卵胞(LUF)といって、基礎体温は2相性を示し黄体が形成されているのに、超音波で観察すると排卵していない状態も子宮内膜症では多く、卵排出障害が不妊の原因であることも推察されています。また、高プロラクチン血症の頻度も高く、プロラクチンによる卵巣機能の抑制も関与していると考えられています。

受精障害

子宮内膜症では卵子の質の低下の他に、精子の卵子への結合・侵入機構の障害も示唆されています。

腹腔内環境異常

子宮内膜症は腹水が増加していて、炎症関連物質(プロスタグランディン・サイトカインなど)の濃度も高く、これらの物質が卵子・精子・胚・卵管・子宮内膜に直接的・間接的影響を及ぼし、ピックアップ障害を起こしている可能性があります。また、卵巣や子宮内膜に対する自己抗体が精子運動能を低下させているという報告もあります。

内膜機能異常

卵の質の低下だけでなく、子宮内膜自体の機能異常により着床が障害されることが不妊の原因となっていることも報告されています。

診断

子宮内膜症の診断には、腹腔鏡または開腹による視診と組織診で確定診断されますが、通常は臨床症状・内診所見・血液検査(CA125など)・画像診断などにより“臨床的子宮内膜症”と判断されています。

(武谷雄二監修:Clinical Color Guide:Hoechstより)

全く症状がなく子宮内膜症との診断もなかった原因不明の不妊症の人に腹腔鏡で、30~60%の頻度で子宮内膜症が確認され、しかも、これら発見された患者さんの約30%は、すでにかなり病状が進行(3期・4期)していたというデータがあります。したがって、必ずしも症状と病状との間に相関があるというものでもなく、確定診断には腹腔鏡検査が必要といえます。

CA125

卵巣癌の腫瘍マーカーのひとつであるCA125は良性疾患である子宮内膜症で高値を示すことが多いため、診断や治療効果の判定の補助的手段としてその測定が行われています。ただし、子宮内膜症の人がみな高値を示すわけではなく、CA125が正常値だからといって子宮内膜症を否定することはできません。また、逆にCA125が高値だからといって子宮内膜症が重症であるというわけでもありません。あくまでも“補助的検査”です。

子宮内膜症の治療

①対症療法:NSAIDs をはじめとする鎮痛薬や漢方薬

症状が軽くピルを服用に躊躇する方には漢方薬と鎮痛剤の併用します。

②内分泌療法:子宮内膜は、エストロゲンにより増殖し、排卵後に分泌されるプロゲステロンによりその増殖が抑えられます。

エストロゲンをさげる方法として「偽妊娠療法」と「偽閉経療法」があります。

③手術療法:卵巣チョコレート囊胞摘出術,付属器摘出術,子宮内膜症病巣摘出,癒着剝離術などがあります。

偽妊娠療法

プロゲステロン成分の薬剤を用いてエストロゲンの作用を抑制する治療を“偽妊娠療法”といいます。

ⅰ)低用量エストロゲン・プロゲスチン配合剤(ピル)

ピルを服用することによって排卵を抑制し、妊娠している状態に近くなりますので、子宮内膜症の症状を軽減させることができ、予防にもなるのです。 主に疼痛緩和に効果があり。 ピルによって女性ホルモンを一定にコントロールする事で腫瘍の成長を止める事が可能です。卵巣チョコレート嚢胞がある場合や、腹膜の病変が強くて月経時以外に下腹部痛・腰痛・性交痛などを認める場合は、ピルではあまり有効ではありません。

ピルによる治療では、偽閉経療法で見られる様な更年期症状も出ず、骨粗しょう症のリスクも上がりません。

副作用として嘔気・不正出血などが飲み始めの1~2か月はある方もいらっしゃいますが、次第に回復します。

また、エストロゲンには血栓症のリスクがあるため、40歳以上の方に対しては慎重に投与する必要があります。

ⅱ)黄体ホルモン製剤:ジェノゲスト(ディナゲスト錠など)

ディナゲストはプロゲステロン製剤であり、ピルと異なるのはエストロゲンが含まれていません。「排卵抑制」と「低エストロゲン状態」によりエストロゲンによる内膜症増殖を阻害する働きのある治療薬です。そのため、卵巣チョコレート嚢胞がある場合や、子宮内膜症による腹腔内癒着が強い方に効果を発揮します。痛みなどの症状を和らげる効果があります。黄体ホルモン製剤(ディナゲスト錠)には、子宮内膜組織の増殖を直接抑え込む作用があります。低用量ピルのような休薬期間は無く継続して服用します。排卵抑制効果のため、月経は来なくなります。慢性的な痛み対しての治療効果が高く長期投与が可能です。

LEPと異なり血栓症のリスクがないため、40歳以上の方に対しても安心して使用できます。

副作用としては生理以外の不正出血が認められます。ディナゲストにはよってディナゲストを飲むとエストロゲンが低下し、ほてり・頭痛・抑うつ症状といった更年期様の症状が出現することがあります。

偽閉経療法

GnRH アゴニストなど

GnRH療法 GnRH作動薬(GnRH Agonist(GnRHa))という、エストロゲンを抑える作用のある薬剤を投与し、閉経状態を作り出すことで子宮内膜症を小さくしていきます。皮下に毎月1回注射します。この治療法では女性ホルモンの分泌が少なくなるので更年期様の症状が見られたり、骨粗しょう症の発症リスクが高まるため、連続して6ヶ月以上は投与できません半年間しか治療できません。その後半年休薬して必要あれば更に開始するようにします。

40代以上で卵巣チョコレート嚢胞が大きい方、LEPや黄体ホルモン製剤の効果が不良な場合に、有効です。

副作用は治療初期には不規則な出血を認めることもあります。治療中は生理が無くなるので、生理に伴う症状は見られなくなり、子宮内膜症も小さくなりますが、治療を中止すると元の状態に戻ってしまいます。